梅雨。特にジメジメするこの時期はカビの悩みも多いと思います。かくいう我が家では、多くのモノがカビに犯されてゴミとなりました。悲劇です。

カビはこのように大切なモノをダメにするだけでなく、悪臭や虫、病気の原因になったりもするので、百害あって一利無し。根絶せねばなりません。

もうカビはこりごりだよ・・・No More カビ!!

ということで、二度とあんな悲劇を起こさないように原因と対策、対処法を徹底的に調べてまとめました。少しでも皆さんの参考になれば嬉しいです。

カビの原因

カビが発生する仕組み

まず第一に、カビはどうやって生えてくるの?

気付いた時にはあちこちに発生しているカビ。何もないところから自然発生してるんじゃないかと思いたくもなりますが、そうではありません。

カビには元となる胞子(植物で言う種)があり、それがモノの表面に付着して発芽した後、根を張り栄養や水分を吸収して成長していくのです。

1.カビの元となる胞子が物体の表面に付着する

2.胞子が発芽して、そこに根を張る

3.根から栄養分や水分を吸収して、大きくなっていく

ここで疑問になるのが「そもそもカビの胞子はどこからやって来るのか?」ということ。その答えは「常にどこにでもいる」です。

実は、カビの胞子は成長した親カビから放出されるのですが、空気に乗ってありとあらゆる空間に存在しているとのこと。

なにそれ怖い!色々と大丈夫なの!?世界中がカビクライシス!?

ビックリして焦る気持ちも分かるけど、いったん落ち着きなさい

ここはナウシカの世界ではないので、胞子がすぐさま世界を腐海に変えてしまうわけでも、吸い込んだら死んでしまうわけでもありません。

カビの胞子が成長するためにはいくつか条件がありますし、自然に存在している程度の胞子なら吸い込んでも健康への影響はないようです。

カビが発生する条件

じゃあ、カビはどうすれば成長するの?

カビの胞子が成長するための条件は「栄養」と「湿度」と「温度」。これらの条件が全て揃うと、付着した場所から胞子が成長していきます。

▶栄養:食べカス、ホコリ、髪の毛、アカ、皮脂、石鹸カス、シャンプーなど

▶湿度:70%以上。湿度が60%以下の環境では、基本的にカビは発生しない

▶温度:5~35℃と幅広い温度帯で成長でき、特に25℃前後で発生しやすい

カビで困っているおうちは、家の中がカビにとって快適な状態になっていないかを一度総点検してみると良いでしょう。

温度と湿度の測定は、タニタのTT-558がおすすめ。安くて小さいのに非常に精度が高く、磁石で付けたり壁にかけたりできてとても便利です。

せっかくなら日付も一緒に確認したいという方には、セイコーのBC402Kがおすすめ。机の上でも邪魔にならないサイズで、精度も良好です。

カビの対策

カビが発生しやすい場所はどこ?

カビが生えやすいのは、栄養が豊富な場所と湿度が高い場所です。対策や予防を行う際は、これらの場所を優先すると良いでしょう。

①浴室、キッチン、トイレ、洗面所、洗濯機などの水回り

②押入れ、クローゼット、シューズボックスなどの密閉空間

③エアコン内部、家具家電の裏、窓際などほこりがたまる場所

このうち最も気をつけるべきなのは、やはり水回り。他に比べて湿度が高く汚れも溜まりやすいので、特に注意する必要があります。

②と③は、水回りほどではないものの湿気やホコリが溜まりやすい場所です。気を抜くと危ないので、決して放置してはいけません。

我が家でも、クローゼット内のカビがヒドかったからね・・・

①②③に当てはまる場所は、定期的にチェックした方が良いわ

カビの発生を防ぐカギは、掃除と除湿

カビが発生する条件である「栄養」「湿度」「温度」のうち、どれか1つでも抑えることができればカビの成長を抑制できます。

ただし、私たちの生活環境はちょうどカビにとっても生存しやすい温度領域なので、温度についてはどうしようもありません。

5℃以下か35℃以上の環境ではまともに生活できないからね・・・

従って、カビの予防ではカビに栄養を与えないことと湿度を下げることがカギになります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

対策①:まめな掃除でカビの栄養を減らす

カビの栄養源は、食べカス、ホコリ、髪の毛、アカ、皮脂、石鹸カス、シャンプーなど。これらは、生きている限りどうしても出てしまいます。

出てしまうものは仕方ないので、それがカビのエサになる前に処理しましょう。定期的な掃除と毎日の「サッとひと拭き」がとても有効です。

掃除はただ掃除機をかけるだけでなく、最低でもハタキなどでホコリを落とし、可能なら濡れた雑巾や除菌シートで水拭きするとバッチリです。

ただし、掃除にも限界があります。頻繁に家中をすべて掃除するのは現実的ではありませんし、どうしても行き届かない場所は出てくるもの。

そもそも、掃除なんて面倒でやる気にならないよね・・・

気持ちはよく分かるけど、カビが生えるよりはマシでしょ

なので、掃除だけで何とかしようとするのではなく、湿度を下げる工夫も同時に行うのがベスト。掃除と除湿の合せ技でカビを防ぎましょう。

対策②:換気と除湿で部屋の湿度を下げる

カビは、湿度が60%以下の状態では基本的に発生しません。なので、除湿をして部屋の湿度を下げればカビを抑制することができます。

ただし、湿度は低すぎても健康に良くありません。確かにカビは防げますが、今度は肌が荒れたり病気にかかりやすくなってしまいます。

ところで、除湿って具体的に何をすれば良いの?

湿度を下げる方法(アイテム)には、主に換気、エアコン、除湿器、除湿剤の4つがあります。それぞれ順番に詳しく見ていきましょう。

除湿方法(アイテム)①:換気

換気は、一番簡単で手っ取り早く、お金のかからないカビ対策です。それでいて、室内の湿った空気とカビの胞子を一緒に追い出せるため一石二鳥。

「毎年カビで困ってる・・・」というようなおうちでは、まず換気を徹底すると良いでしょう。1日2~3回(例えば朝昼晩など)行うのが効果的です。

じゃあ、とりあえず窓を開けておけば良い?それとも換気扇?

まちなさい。一口に換気と言っても、いくつかポイントがあるのよ

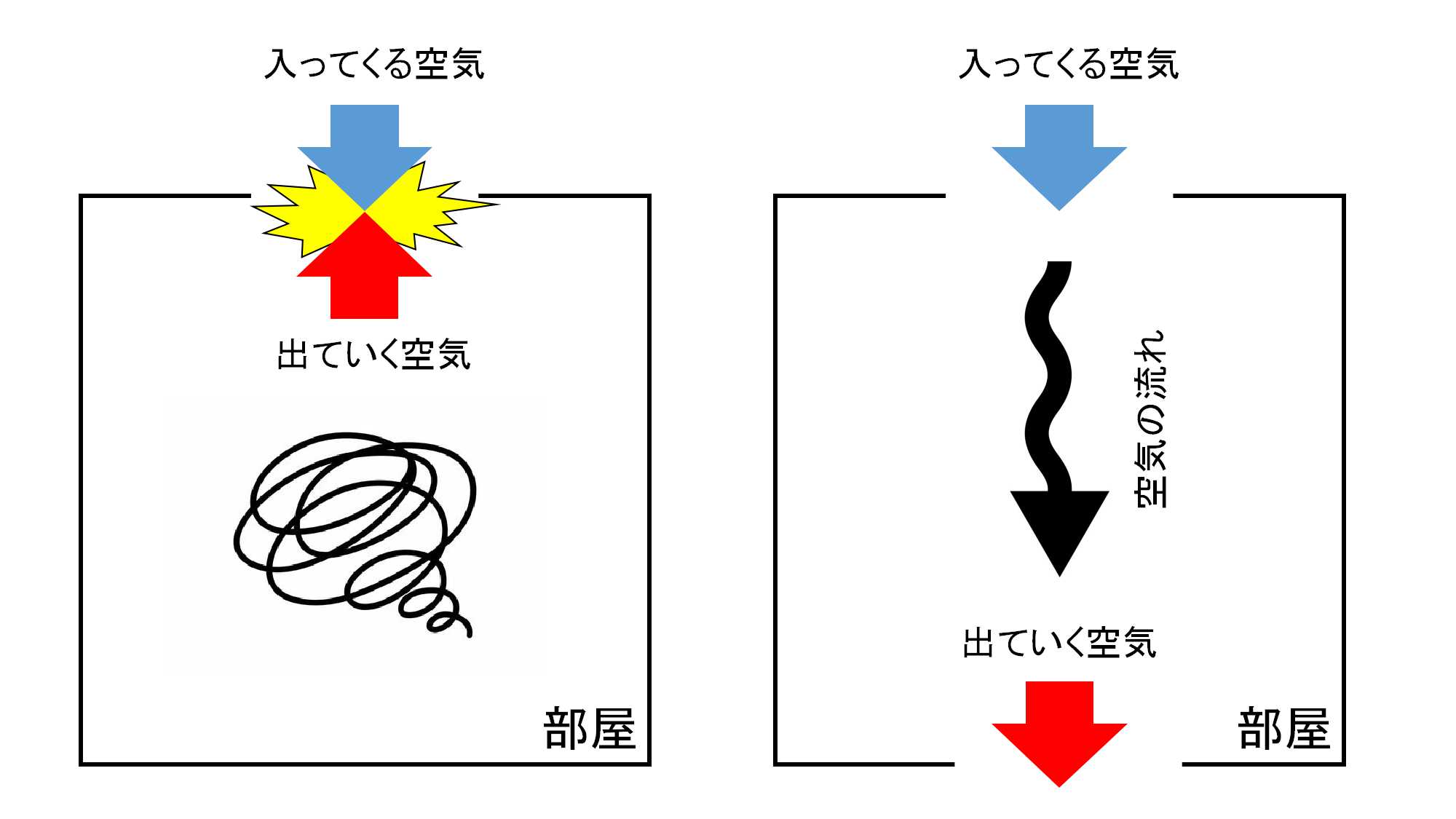

▶換気のポイント①:空気の流れ道を作ること

例えば、窓を1箇所開けただけでは、外から入ってくる空気と中から出ていく空気がぶつかってしまい空気が上手く入れ替われません。

一方、窓を2箇所開けると、入り口と出口ができて空気がスムーズに流れます。この時、部屋を横断するように窓を開けると効果的。

1Kの狭い我が家には窓が1箇所にしかないんだけど・・・

そういう時は換気扇が役に立つわ。それくらいあるわよね?

ちょうど良い場所に窓がなければ、片方は窓じゃなくて換気扇でもOKです。要するに、入り口と出口を別々に設けられれば問題ありません。

▶換気のポイント②:なるべく全部の扉を開放すること

いくら窓を開けたり換気扇を回したりしても、締め切った場所は空気が入れ替われません。換気の際は、なるべく家中の扉を開放しましょう。

ホコリが入ってしまうのが気になるかもしれませんが、カビが生えるよりは100倍マシだと思います。カビの対処は本当に面倒ですからね・・・

▶換気のポイント③:家具と壁の間に隙間を作ること

換気そのもののポイントではありませんが、換気の効果を上げるためには、家具と壁の間に風が通れる隙間を作っておくことが大事です。

家具を壁に密着させると、その周りに空気がこもる上に掃除ができません。湿気やホコリがたまってカビが生えやすくなってしまいます。

家具の裏とか、気付いた時には恐ろしい状態になってたりするもんね・・・

なので、家具と壁の間は10cmほど空けるようにしましょう。床面も同じです。台になるものを敷いて底を上げるのをおすすめします。

・特別な機材が必要ないので、コストがほとんどかからない。

・窓を開けたり換気扇を回すだけなので、サッと簡単にできる。

・外が雨の時は換気できない

・外の気温に合わせて室内も暑くなったり寒くなったりする

・家中を隅々までくまなく喚起するのは難しい

除湿方法②:エアコン

雨が降ってたり気温差が大きかったりして、換気できない(したくない)場合もありますよね。そんな時は、エアコンの除湿機能が役に立ちます。

え、エアコンって冷暖房以外に除湿の機能があるの?

そうよ。今現役の機種なら、全部使えるんじゃないかしら

「エアコン=冷暖房」と思っていた方は、一度リモコンを見てみて下さい。「除湿」か「ドライ」というボタンまたは設定があるハズです。

▼エアコン除湿の仕組み

でも、何でエアコンで除湿ができるの?どういう仕組み?

ちょっと雑ですが、簡単に説明すると、空気は冷えると湿度が下がる性質があります。この性質を利用したのが、エアコンの除湿機能です。

1.湿度の高い部屋の空気を吸い込み、エアコン内部で冷やして湿度を下げる。

2.冷えて湿度が下がった空気を再び室内に戻す。

3.1~2を繰り返して空気を入れ替え、徐々に部屋の湿度を下げる。

勘の良い方はお気づきかもしれませんが、やっていることは基本的に冷房と同じです。一般的なエアコンの除湿は、実は単なる弱めの冷房。

▼エアコンの除湿能力

見せてもらおうか。エアコンの除湿機能の性能とやらを

除湿の性能=除湿能力は、1日あたり何リットルの水分を除去できるか(L/日)で示されます。この数値が高いほど、性能が高いということ。

ただし、エアコンメーカーは除湿能力を公表していません。なので、古いんですが、東京電力のデータを参考にしました。下記の通りです。

・冷房の場合・・・55L/日

・除湿の場合・・・26L/日

・・・これって、多いの?少ないの?

後述しますが、除湿器の多くは5~15L/日なので、除湿能力は除湿器よりエアコンのほうが圧倒的に高いと言えます。パワーがダンチです。

ちなみに、1Kで広さ30m2弱の我が家では、エアコンの除湿を設定温度24度で運転したところ、家全体の湿度が1日で20%も下がりました。

エアコンの除湿機能すごい!もうこれで十分なんじゃない?

それがそうでもないのよね。エアコンの除湿にも欠点があるのよ

▼エアコン除湿の欠点

エアコンの除湿機能は冷房と同じ仕組みだと説明しました。つまり、除湿をすると必然的に室温が下がりますし、もちろん冬には使えません。

ちなみに我が家では、湿度を60%にした時点でかなり室温が下がりました。6月ですが、めっちゃ寒いので冬の恰好でこの記事を書いてます。

ということは、エアコンでの除湿は夏限定って感じか~~

春や秋でも使えないことはないけど、服を着込まないとダメね

・元々あるエアコンを活用できるので、新たな機材が必要ない

・除湿能力が高いので、部屋全体の湿度をガッツリ下げられる

・湿度と同時に室温も下げられるので、暑い日は快適そのもの

・湿度と同時に室温も下がるので、季節によっては凍えてしまう

除湿方法③:除湿機

除湿器は、エアコンと違って空気を冷やしません。除湿したいけど温度が下がるのは困る、という場合には除湿器を使うのが良いでしょう。

また、湿度が一定になるようにコントロールできたり、送風機能によって部屋干しの衣類を乾かすことができるのもエアコンにはない特徴です。

流石、除湿専門の家電製品だけあって優秀そうだね!

ただ、除湿機は機能や仕組みによって色々な種類があり選ぶのが難しいです。下記のサイトで詳しく説明されているので、参考にしてみて下さい。

▶除湿機の除湿能力

除湿器の主要メーカー(※)の商品のうち、価格コムに登録されていた132商品を確認したところ、129商品は除湿能力が16L/日以下でした。

エアコンの除湿能力は26L/日(冷房なら55L/日)だったので、除湿器はエアコンに遠く及ばないということになります。除湿器なのに・・・

(※)パナソニック、シャープ、三菱電機、コロナ、アイリスオーヤマだね!

▶除湿器の価格

除湿器の主要メーカー(※)の商品のうち、価格コムに登録されていた132商品を確認したところ、平均的な価格は3~4万円でした。

安い機種では2万円を切るものもがある一方で、高い機種では7万円を超えるものもあります。

▶除湿機の弱点

除湿器には室外機が無いため、内部で発生した熱を逃がすことができず確実に室温が上昇します(室温が下がるエアコンとは逆!)。

三菱電機のサイトでは、コンプレッサー式で2~6℃、デシカント式で3~8℃上昇するとしていました。パナソニックでも同様です。

・部屋の温度を下げずに湿度を下げることができる。

・デシカント式orハイブリッド式なら冬でも除湿できる。

・本体から発生する熱で室温が(やや)上がる

・初期コストが大きい(除湿器本体の購入代金3~4万円)

・運用コストが大きい(夏や冬はエアコンとは別に電気代がかかる)

除湿方法④:除湿剤

クローゼットなどの収納スペースは、空気が滞留し湿気がたまりやすい場所です。そのため、換気やエアコンでは上手く除湿できない場合も。

そこで登場するのが、除湿剤。手の平に乗る程度の大きさで、部屋を丸ごと除湿するほどの能力はありませんが、局所的な除湿には最適です。

おすすめの除湿剤は「ドライペット スキット」。小さいため使い勝手が良く、机の引き出しにも入れることができるため非常に重宝しています。

この大きさでは除湿が間に合わない、もしくは交換頻度を減らしたい人は「SUPER除湿でかでか」がおすすめ。約2倍の容量で、長持ちします。

・換気の行き届かない狭い場所でも除湿することができる。

・使用期限が来るたびに買い替えが必要なので、コストと手間がかかる

カビの対処

一口にカビと言っても色々な種類があるのですが、家で発生するのはほとんどが「黒カビ」か「白カビ」です。

黒カビはお風呂場のタイルやパッキンによく発生するヤツで、白カビは食品やモノによく発生するモコモコ(ふわふわ)したヤツ。

白カビの対処法

白カビは、がっちり根を張るタイプではなく、どちらかと言うと表面に”付いてるだけ”な感じのカビ。対処は比較的カンタンです。

1.表面のカビを取る(ブラッシング or 水拭き or 丸洗い)

2.除菌と消毒をする(カビ取り剤 or 塩素系漂白剤 or アルコール)

3.乾燥させる(自然乾燥でOK)

それぞれ順番に詳しく見ていきましょう。

手順①:表面のカビを取る

これは、カビの進行度合いによってやることが異なります。

▼うっすら生えている程度の場合

ポツポツ生え始めたくらいの初期段階なら、表面のカビ取りは水拭きでOKです。普通に濡らした雑巾などで、サッと全体を拭きましょう。

モノによっては、水道水で丸洗いした方が早い(ラク)かもしれません。そこは状況に応じて使い分けると良いでしょう。

▼びっしり生えてしまった場合

びっしり生えてしまったカビは水拭きでは中々取れないので、ブラッシングが有効です。外に出て、サッと全体にブラシをかけましょう。

ブラシは毛が固い方がカビを落としやすく、豚の毛を使ったものがおすすめ。今買うなら、下記の2つが値段も手ごろで良いと思いました。

手順②:除菌と消毒をする

白カビも一応根を張るので、水拭きやブラッシングだけでは完全には退治できません。除菌と消毒で根の部分も完全に除去しましょう。

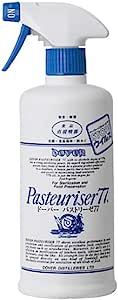

使うのは、消毒用アルコールスプレー。カビ取り剤や塩素系漂白剤に比べて安全ですし、吹きかけるだけなので非常に楽です。

消毒用アルコールにもいっぱい種類があるね。どれを選べば良いの?

おすすめは「パストリーゼ77」。アルコール濃度が77%とかなり高く、殺菌効果はばっちりです。南極観測隊の指定商品だとか。

そして、食品に直接かけても問題ないとメーカーが太鼓判を押していて、人への安全性はお墨付きです。安心して使えますね。

手順③:乾燥させる

水分が残ると再発の原因になるので、しっかり乾燥させましょう。アルコールは短時間で揮発するので、少し置いておけばOKです。

まとめ:日頃からきちんと対策してカビを予防しよう

条件さえ満たせば、カビはいつでもどこでにも発生します。気付いた時には大惨事なんてこともありますが、そうなったら本当に大変です。

ちょっと面倒でも、大事な家やモノを守るために、日頃から対策を怠らないようにしましょう。慣れてしまえば、大したことはありません。

それでは、皆さんがカビの悩みから少しでも解放されることを願っています。

コメント